雨ニモ、風ニモ、雪ニモ夏ノ暑サニモ負けるので室内用作業台を作った

寒くて屋外ガレージでの作業が辛い。

どちらかと言えば、雪が降って外で駆け回るタイプではなく、ほんのわずかな時間、窓の隙間から降る雪を見て、やはり家の中で丸くなるのが正解、とサボりの理由の一つとしてしまうタイプである。

それはさておき、そんな訳でケガキとかポンチ打ちとか、なるべく室内で出来る作業を終わらせたのちにガレージへ向かうのだけれど、事務机や学習机程度のやわなテーブルでは出来る作業が限られてくる。

室内であっても、やはりある程度本格的な作業台がほしい。

ただし、本格的と言っても、収納スペースを取らない組み立て式がいい。

ソーホースブラケットを使って組み立て式作業台を自作する

ソーホースブラケットを使って作業台を作製している方は結構多い。

汎用の木材である 2×4材をカットするだけで出来上がり、出来上がった台も堅牢。

ただし、2×4材だけを使った作業台は、天板の幅が狭く、用途が限られてしまう。

用途を拡張するため、8本脚にして面積の広い板を載せる方法もあるが、安定性に欠け繊細な作業をするには不満が残る。

自分が作業台を作るうえで最も重視するのは堅牢性。ガタが無いことだ。

今回は、ある程度の天板面積を持ちつつ、丈夫な作業台作りを目指す。

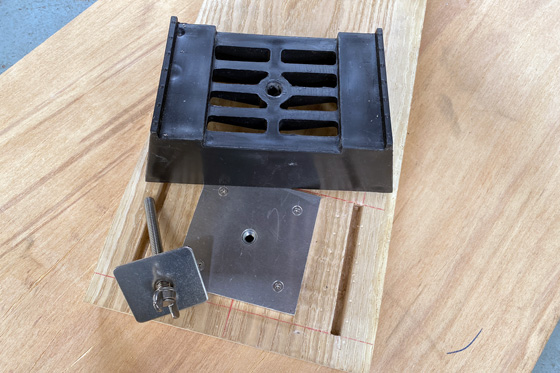

写真は、作った作業台の天板裏。

工具を使わず、この蝶ネジ 2本を手で絞め込むだけで組み立ては完了する。

幅の広い天板をブラケットに取り付けるための工夫

使用したソーホースブラケットは、E-Value SAWHORSE BRACKETS 作業台組立キット。

取付けられる天板が 2×4、2×6、2×8、2×10そして 2×12材。ただし、2×8,2×10および 2×12材はブラケットの面で天板を受けるのではなく、線で受けることになるので、強度的にお勧めしない。

実質、幅 140mmの 2×6材までが実用範囲と言える。

また、組み立ての際には天板に 18mmの座繰りと 8mmの貫通穴をあけることがパッケージ組み立て方法に記載されており、天板上面を無傷で済ますことは出来ない。

今回は、より幅の広い天板を取付けるため、若干工夫を施した。

天板側にアルミの板を取付け、その中心に固定蝶ボルトを受けるナットを設ける。

これで、幅の広い天板を取付けても面で受けられる。

ネジは、ポップリベット・ファスナーの SGナットを使用。アルミ板との相性がとても良い。

天板とブラケットの間に 6mmのアルミ板を取付けた時の写真。面で受けているのがわかる。

回り止めにもなっている。

自部屋用の丈夫な作業台の完成

脚は檜。天板は、厚さ 35mmの栗材。サイズは、幅 200mm、長さ 550mm。高さは 450mm。

椅子に座って作業するには丁度良いサイズになっている。

開脚幅が 350mmなので、もっと幅のある天板の取付も可能だが、ホビーバイスを時々取り付けて使用するため、抑えた幅にしてある。

分解すれば、棚と壁の狭い隙間に収納できる。

小型のベンチにもなり、サイドテーブルとしても使える。ちなみに、自分は分解せずにサイドテーブルとして組み立てた状態で使用中。

こんばんは,記事に興味を持ちました。天板の表面に穴あけせずにボルト留めできる方法に感心しました。

次の点でお尋ねしたいと思います。

この方法の要所と思われる SGナットをアルミ板に留める加工には特別な工具,例えば油圧プレス機などを

利用されたのでしょうか。ある程度しっかりしたリード・バイスを利用してナットをアルミ板に留めること

ができるかもしれないと考えました。Futsutsukamono 様のお考えをお聞かせいただければ幸いです。また

個人の範囲で賄える他のジグがあればご紹介いただきとおもいます。

こんばんは、高橋さま

ご返事が遅くなり申し訳ございません。

ご指摘の通り、当方もアルミ板への圧入はリードバイスを使いました。

使ったのはこちら↓

https://rarak.jp/1838

全体重を掛けてとか、ハンマーでバイスのハンドルを叩いて、などは必要ありませんでした。普通に手回しの範囲で圧入出来ました。

アルミにタップ立てるよりよっぽど簡単で丈夫に仕上がります。

圧入する際、数ミリ厚の鉄板2枚で挟んだ記憶があります。

無くても大丈夫だと思われますが、曲がりや傷つき防止になるかと思います。

ご参考まで。

今後ともよろしくお願いいたします。

こんばんは,木工初心者の私の質問にすべてお答えいただき,ありがとうございました。

リンク先の Web を読み,ナベヤのバイスを丁寧に手入れのうえご使用中と知り,うれしくなりました。

私もナットをアルミ板に押し込む際には Lアングルでアルミ板とナットを挟み込む方法を考えていました

ので,ご経験をお聞きして,考えていた方向は間違いないとことを知り,たいへん心強く思います。

着想に富んだ記事を公表していただいたことを感謝します。

ブラケットの外側の2つの縁のツメを収めるためのの溝切り加工も,ノミでは大変だと思いましたが,

はじめは謎でしたが,いろいろ調べ,どうやらトリマーがあれば,何とか出来そうだとわかりました。

すこしずつ工具を揃え,練習を重ねて安全に技術を高めて,自分に合う作業台を作りたいと思います。