デジタルな世の中でも、普通に使える黒電話達

我が家には、現役稼働する黒電話が 3台ある。家に設置されている NTT東日本の HGW(ホームゲートウェイ)は RT-S300NEで、最大で内線電話機 7台接続できる。

ただし、RT-S300NEの背面 TELポートは 2つなので、3台以上の電話機の接続には VoIPを利用が必須となる。逆に言えば、LANさえ敷設されていれば、家の中のどこにでも電話機が設置できるのだ。

我が家では、VoIP機器として、ヤマハのルーター NVR500を利用している。ルーターとしては使用しておらず、専ら VoIP機能だけを使っている。中古で安価に購入可能だ。

写真は RT-S300NEの内線設定画面で、内線番号 4、5、6が黒電話設置用設定。

ちなみに、2台以下であれば、HWGの TELポートが使える。電源も不要。HWGのポートから電話機に直接 48VDCが供給されるのだ。

現回線設備で稼働する最古の電話機 4号黒電話

回線設備に変更を加えることなく接続できる最も古いタイプがこの 4号電話機。これ以前の 2号、3号電話機は駆動電源の電圧が現在のそれとは異なる為、通話は出来るものの呼び出しベルは鳴らない。

この 4号電話機は、3号電話機の欠点であった通話音声の品質改善を主眼として戦後に開発されたもので、ネットワーク帯域を絞りに絞られた今時の格安回線を使った VoIP無線電話機よりも高品質で明瞭な音声通話が行える。

アーティファクトでありながら、意外と実用的。

筐体はベークライト製で重く割れやすい。受話器はダンベル並みの重さだ。ただし固い材料なので傷にはめっぽう強い。

フィンガープレート(ダイヤル)は黒塗装の真鍮製。文字盤は琺瑯。

デザインは、彫刻家の富永良雄によるもの。

当時、米ウエスタンエレクトリック社が品質、デザインとも優れているとして評価が高かった。それを元にした形状とする案を抑えて採用されたのがこのデザインである。

デザインコンセプトの一つに次のようなものがあった。

家または事ム所で使用するため、家具と同じ場所において、調和を損なわないよう体裁にすぐれる・・・

ただ、今の今時からすると、やはり周囲には溶け込まず、孤立感を漂わせ、只者の無さが目立ってしまう。

スマートフォンや固定電話ともに着信音が鳴ると「電話のベルが鳴っている」と表現するのは珍しくない。ただ、それらは実際に内部にベルが組み込まれているわけではなく、あくまでデジタル化されたデータによるもの。

そしてこちらが、その元となる音源。

同じサイズの2つのゴングは、材料の肉厚が違う。肉厚の違いにより高い音と低い音を作り出している。

実際に録音してみたのがこちら。(※音量注意。ボリュームを下げた後に再生ボタンを押してください。)

4号の着信ベル(呼び出しベル)は、「チリリリリリリン」。

抜群の耐久性能を持つ 600形黒電話

4号電話機と比較すると、筐体が硬質塩化ビニル製となった。デザインが大幅に変り、重心の低いエッジ型となった。ダイヤルが樹脂製となった。文字がダイヤルの外側になり、見やすくなった。

600形はとても丈夫な電話機である。

今と違って、当時の電話機は全て電電公社(今のNTT)のリース品であった。

そのため電話機が故障した場合、全て電電公社が責任を持つものとされ、修理費用は電電公社が負担した。この600形電話機の開発主眼の一つとして、信頼性の向上が挙げられたのは至極自然な流れである。

そして、当時の日本である。手抜きはなかった。

4号型と異なり、ゴングのサイズが違うが、これは同じ板厚の材料を使うことによるコストダウンを狙ったもの。

4号電話機に比べ、ベル音の周波数が低く抑えられている。これは、高齢者が聞きやすくするための措置。

こちらも実際に録音してみた。(※音量注意。ボリュームを下げた後に再生ボタンを押してください。)

600形の着信ベル(呼び出しベル)は、「ジリリリリリリーーン」。4号に比べると、ガチャガチャしているが、きれいな余韻が耳に残る。

最後の黒電話 601形

全世界が震撼したオイルショックの到来。この影響は電話機にも至った。徹底的なコスト削減。

先の 600形に比較すると製造コストは 1/3程度までに抑えられている。

600形と姿は似つつも、小型化され、組み込むパーツ類はモジュール化。筐体に使われる硬質塩化ビニル樹脂は薄くなりコスト削減の一役を担っている。

持ち上げてみるとその軽さに驚く。

組み立てやすさ、メンテナンスしやすさを重視した作りも特徴の一つである。

そして、最も変化を感じるところはベル音。

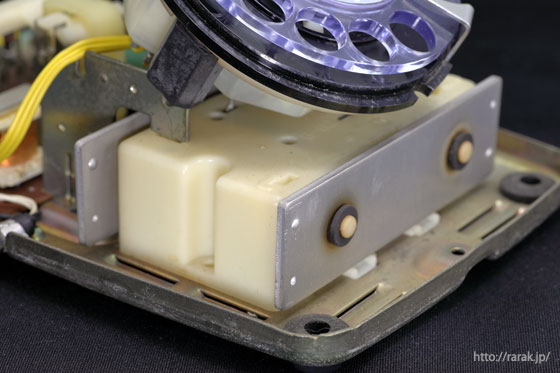

4号や 600形にあったゴングが無くなった。その代わりである、長さの異なる 2枚のアルミプレートが装着されたプランジャ型電鈴が目につく。

楽器の鉄琴の原理と言えば解りやすい。2枚のアルミ板が間にある金属棒により叩かれる。残念ながらこの部分は分解不可能。

もちろん、こちらも録音。(※音量注意。ボリュームを下げた後に再生ボタンを押してください。)

601形の着信ベル(呼び出しベル)は、「コロコロコロコロリーン」。4号や 600形に比べると騒がしさがなく、音色は可愛くもありとても優しく感じる。

参考文献

狭間タスク,「黒電話 4号・600形・601形電話機」(戦後の有線電気通信を支えた電話機達),2018.

祖母の形見の黒電話、誤って落としてしまいダイヤル部分が割れてしまいました。この部分だけを交換することは可能でしょうか?同じ型のものをネットで購入しても、自分でどうにか出来るのか、また、出来ない場合、修理をしてくれるところはあるのかが知りたいのですが、よくわからなくて。黒電話のことを検索していてこのサイトにたどり着きました。

こんにちは、すみれ様

形見の損傷、ご察しいたします。

上に記載しましたように、黒電話と一口に言っても種類があり、さらに、同じ種でも異なる部品を使っているものもあります。

従いまして、自分で修理、部品交換する際は、所有する黒電話がどの種類でどのようなパーツを使っているか、また、ダイヤルだけの交換が可能なのか、アッセンブリーでしか交換できないのか、などなど色々と調査する必要があります。

自分は残念ながら電話機の修理はしたことはなく、これ以上の的確なアドバイスは提供できません。

で、少々ネットで検索してみました。

↓こちらのブログ主様は、業者さんに修理をだされた経験をお持ちのようです。

https://zenhankai.blog.fc2.com/blog-entry-384.html

↓依頼先(修理業者)は、さがみ珍古堂さん。

http://www.alljpn.com/curio/index.html

壊れてしまった箇所と、電話機本体底面(製造年とか型式が記載されてます)の写真を添付して、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

お役に立てず申し訳ありません。これに懲りず、今後ともよろしくお願いいたします。